- 기본 카테고리

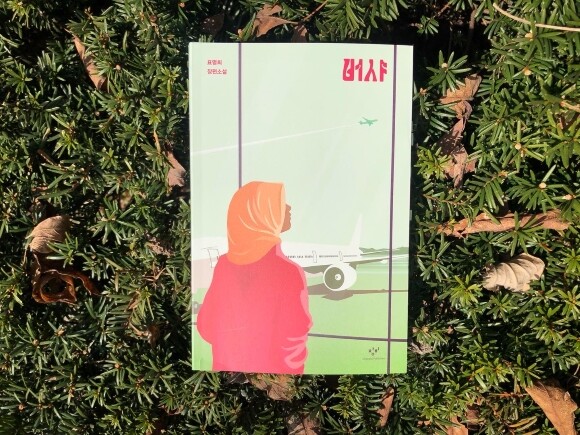

버샤

- 글쓴이

- 표명희 저

창비

“우리의 마음이 서로에게 가닿았으니 이미 우린 국경을 넘어선 거예요.”

국경을 넘는 것 이상으로 어려운 건 ‘마음의 벽을 허무는 것’임을 나는 잘 알고 있다. 이 무거운 짐을 내려놓고 살아갈 나라의 국경선 앞에 우리는 여전히 희망을 갖고 서 있다. 그들이 마음의 문을 열어 우리를 맞아줄 날을 기다리며...

“사랑의 힘으로 넘지 못할 건 세상에 없단다.”

/ 320

-

무슬림 여성에 대한 억압, 난민에 대한 편견, 이슬람 사회를 향한 냉소와 이방인에 대한 선입견은 남성의 출입만 허용하는 무슬림의 기도실 문 휘장 만큼이나 허물기 어려워 보인다. 알고보면 천 한 겹일 뿐인데.

소설 ≪버샤≫는 ‘무슬림, 난민, 이방인’ 등의 집단적 이름을 해체하고 이름과 꿈을 가진 한 명의 사람으로 그들을 만나게 해준다. 편견과 억압을 걷어내고 존재를 있는 그대로 바라보게 하는 창을 낸다. 독자로 하여금 각자의 ’여기’에서 또다른 버전의 재스민 혁명을 해나가도록 만든다. 그래서 이 소설은, 먹먹하고 아팠지만 그 어떤 것보다 가슴 벅찬 이야기였다.

무슬림 여성은 “월경을 시작하면서 ‘여자’가 되고 그 때부터 온갖 금기에 얽매인 무슬림의 딸로 길러져 결혼을 하고 엄마가 된다.” 꿈이나 이상 따위가 허용되지 않는다. ‘그것이 신의 뜻이다’라는 말 하나로 간단하게 정리 되어버리는 삶이다. 어떤 여성도 운명의 부당함을, 남성들만의 잘못된 자기중심적 코란 해석을, 세상을 향해 말할 수가 없다. 마치 실어증에 걸린 버샤처럼.

과거에 비해 여성인권이 많이 신장 되었지만, 여전히 가야할 길이 멀다는 것에 답답함을 느꼈다. ‘신의 이름’은 여성에게 어찌 이리도 폭력적인지. 나도 기독교와 한국사회에서 똑같은 한계를 느끼고 있기에 더없이 공감 되었다.

그러나 그런 중에도 버샤는 비행을 꿈꾼다. 여성도 자유롭게 살아가는 날을, 여성도 남성과 동등하게 일하고 능력으로 인정 받을 수 있는 세상을. 아버지가 말씀하신대로, 재스민 선생님이 일깨워 주셨던대로 언젠가는 모스크 예배실 벽도 없어질 거고 여자 무에진과 여자 이맘도 나올 것이다.

반복적으로 버샤를 괴롭히는 월경통도 그녀가 이런 굴레 안에 있는 무슬림 여성임을 상기시켜 주는 듯 했다. 그러나 그녀는 월경통을 고스란히 앓아낸다. 그래, 통증을 느끼는 건, 질문하는 자의 것이지. 질문하지 않으면서 순응하는 자는 통증을 느끼지 않으니까 말이다.

‘유엔 협약을 맺은, 아시아에서 하나뿐인 난민 인정국, 유엔 사무총장을 배출한 나라’라는 허울은 오백여 명의 무슬림 난민 가운데 고작 2명만 난민 인정을 받았다는 실체와 너무나도 괴리되었다. 그 두 명은 젊은 엘리트 기자로, “국익에 도움되는 엘리트만 엄선해 받아들이겠다는 방침의 다른 표현 같다.”는 화자의 설명이 가슴 아팠다. 몇 해 전, 무슬림 난민 입국을 반대하는 국민 청원에 수십만 명이 서명했던 일을 나는 아직도 기억한다. 너무 부끄러워서 눈물이 났었더랬다.

이 책이 독자에게 일깨워주는 것은, 우리가 아라베스크 문양 만큼이나 촘촘하게 엮여 있다는 사실이다. 국경 너머에는 아직도 러시아-우크라이나 전쟁이 진행중이고, 여러 내전을 피해 다른 나라의 문을 두드리는 난민들도 여전히 많다는 것을. 그리고 그게 결코 ‘남의 일’이 아니라는 사실도. 그러므로 우리에게는 경계를 짓는 빨간 빗금 비닐테이프가 아니라, 서로를 존재 그대로 만나게 하는 벵갈 고무나무 화분이 필요하다.

나는 내 자리에서 어떻게 재스민 혁명을 해 나갈 것인가... 책을 덮고선 한참 고민했다. 평생의 숙제가 될지도 모르겠지만, 버샤와 진우가 먼저 걸었던 이 순례의 여정을 나도 걸어야겠다. 독자들에게도 그 길에 동참해 주시길 부탁하고 싶다.

엄숙한 마음으로, 이 소설을 강력히 추천한다.

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.